2025年8月,一场围绕英特尔CEO陈立武的政治风波在美国政商两界掀起轩然大波。这场戏剧性的冲突始于美国总统特朗普在社交媒体上公开要求陈立武立即辞职,却在短短四天后以白宫会晤后的”握手言和”告终。这一事件不仅揭示了美国科技产业与政治权力之间的复杂博弈,也展现了跨国企业高管在日益政治化的商业环境中如何巧妙应对危机。本文将全面梳理事件的来龙去脉,分析陈立武的危机应对策略,探讨英特尔当前面临的转型挑战,并解读这一事件对美国半导体产业政策的潜在影响。

事件始末:从公开逼宫到白宫和解

2025年8月7日,美国总统特朗普在其社交媒体平台Truth Social上发表了一则措辞强硬的声明,直指英特尔CEO陈立武”存在严重利益冲突”,并断言”必须立即辞职,这个问题没有其他的解决方案”。这一突如其来的政治施压立即引发市场震动,英特尔股价在消息发布后应声下跌3.1%,抹平了2025年以来的微弱涨幅。

特朗普的指责并非空穴来风,而是紧随美国参议院情报委员会负责人Tom Cotton的行动。Cotton参议员在8月5日致信英特尔董事会,对陈立武过往的商业活动表达”安全和诚信”方面的担忧,特别针对其在华登国际(Walden International)期间对中国半导体企业的投资历史提出质疑4。信中明确指出,陈立武领导的华登国际及其关联实体曾向超过600家中国公司投资,其中涉及众多半导体、人工智能等关键科技领域的中国企业,包括对中芯国际的早期投资以及与具有官方背景的中国电子信息产业集团(CEC)的合作关系。

面对这一政治风暴,陈立武的回应迅速而坚定。他在英特尔官网发布公开信,称有关其背景的说法是”错误信息”,并强调自己已在美国生活四十年,始终遵守最高的法律和道德标准。英特尔董事会也立即表态支持CEO,发布声明称公司、董事及陈立武”坚定致力于推进美国的国家和经济安全利益”。

戏剧性转折发生在8月10日。白宫会晤后,特朗普态度发生180度大转弯,在其Truth Social账号上发文称这次会面”非常有趣”,并赞扬陈立武的个人奋斗史是一个”惊人的故事”。陪同会见的还有美国商务部长霍华德·卢特尼克和财政部长斯科特·贝森特3。特朗普表示,陈立武将与内阁成员继续沟通,并”在下周内向我提出建议”1。英特尔方面则称双方进行了”坦诚且富有建设性的讨论”,期待与政府密切合作以”重振这家伟大的美国公司”。

市场的反应立竿见影。在会面前已收涨3.66%的英特尔股价,在盘后交易中再度上涨约2.4%。这一股价波动清晰反映了市场对政治不确定性消除的积极回应。

危机公关的艺术:陈立武的应对策略剖析

陈立武能够在短短四天内化解这场突如其来的政治危机,其应对策略堪称企业高管应对”特朗普聚光灯”的经典案例。Axios分析指出,陈立武的危机处理体现了企业高管应对政治风险的一种有效范式。那么,这位马来西亚出生的半导体行业老将究竟采取了哪些关键举措?

主动接触与直接对话构成了陈立武应对策略的核心。面对特朗普的公开逼宫,他没有选择对抗或沉默,而是迅速安排与白宫的直接会晤。这种”上门沟通”的方式与苹果CEO蒂姆·库克等商界领袖过去的做法如出一辙,旨在通过高层对话化解矛盾,而非陷入公开的舆论对抗。正如一位顾问向Axios指出的那样,”每家公司距离陷入政治风暴,都只有一个Truth Social帖子的距离。”陈立武显然深谙此道,通过面对面交流成功扭转了局势。

战略性的认同表达是另一个关键因素。在公开声明中,陈立武巧妙地将个人立场与特朗普政府的政策重点对齐。他强调”完全认同总统在推进美国国家与经济安全方面的承诺”,并称”为能领导一家对实现这些目标如此重要的公司而感到自豪”。这种表达既维护了个人尊严,又满足了政治人物对认同感的需求。英特尔在会后的声明中也特别强调了公司”56年来始终扎根美国制造”的历史,以及正在美国进行的”数十亿美元”级半导体研发和制造投资,这些表述都精准击中了特朗普”美国优先”政策的核心诉求。

董事会全力支持为陈立武提供了坚实的后盾。在政治风暴中,英特尔董事会迅速且坚定地表明了立场,明确拒绝了特朗普要求陈立武辞职的呼吁4。这种来自公司最高治理机构的支持不仅增强了CEO的谈判地位,也向市场传递了管理层稳定的信号。值得注意的是,董事会声明特别强调了英特尔作为”全美唯一投资先进逻辑工艺节点的企业”的战略地位6,这实际上暗示了突然更换CEO可能对美国半导体产业造成的风险。

个人背景的澄清与强调也发挥了重要作用。面对对其与中国关系的质疑,陈立武没有回避,而是主动澄清事实。他在公开信中表示:”目前有很多不实信息在流传。我们正在与政府部门沟通,就被提及的相关事宜作出说明,确保他们了解事实真相。”9同时,他强调了个人在美国长达四十年的生活经历和对美国法律与道德标准的遵守。这种基于事实的回应有效遏制了谣言的扩散。

表:陈立武危机应对策略分析

| 应对策略 | 具体措施 | 效果评估 |

|---|---|---|

| 主动接触白宫 | 迅速安排与特朗普及内阁成员会面 | 建立直接沟通渠道,避免舆论对抗 |

| 战略认同表达 | 公开支持”美国优先”议程,强调公司对国家安全的贡献 | 满足政治人物诉求,建立共同立场 |

| 董事会支持 | 董事会迅速发表声明力挺CEO | 增强谈判地位,稳定市场信心 |

| 背景澄清 | 发布公开信澄清与中国的关系,强调美国身份 | 遏制不实信息,维护个人信誉 |

| 业务承诺 | 重申对美国制造业的投资承诺 | 展示公司战略与国家利益的一致性 |

陈立武的危机处理展现了一位资深企业领袖的政治智慧。他没有被突如其来的政治压力所吓倒,而是通过一系列精心设计的举措,成功将英特尔从风暴中心暂时拉回了安全地带1。这一案例也为其他跨国企业高管提供了宝贵的经验:在政治风险日益突出的商业环境中,主动沟通、战略定位和坚定支持是化解危机的关键要素。

英特尔转型困局:政治风波背后的企业现实

这场政治风波的背后,折射出的是英特尔作为美国半导体行业旗帜性企业所面临的深刻转型困境。分析人士普遍认为,此次白宫的”握手言和”之所以备受关注,与英特尔自身的困境及其在美国科技战略中的核心地位密不可分1。那么,这家曾经辉煌的芯片巨头究竟面临着怎样的挑战?陈立武上任后又推行了哪些改革措施?

财务与市场竞争压力构成了英特尔当前最大的挑战。作为拜登时代芯片补贴法案的主要受益者之一,英特尔却面临着严峻的财务表现。其芯片代工业务持续亏损,且在人工智能基础设施的浪潮中未能充分获利1。与行业竞争对手相比,英特尔的处境尤为艰难:当前市值约870亿美元,仅为英伟达4.4万亿美元市值的零头。这家曾主导个人电脑芯片市场的巨头,在智能手机和人工智能时代被台积电、英伟达等后来者全面超越。

面对这一局面,陈立武的改革举措可谓大刀阔斧。自2025年3月接替前任Pat Gelsinger以来,他启动了一系列削减成本的措施,包括精简约50%管理层级、剥离非核心业务、启动大规模人员优化(目标在2025年底将核心员工降至75,000人)。在制造布局方面,陈立武做出了多项艰难决定:取消在德国和波兰的制造工厂计划,并将放缓俄亥俄州的开发进度。这些举措反映了新管理层对英特尔过度扩张的修正,但也与政府提升本土产能的目标产生了摩擦。

技术路线调整是陈立武战略的另一关键环节。他在7月底的财报会上宣布聚焦投资先进的Intel 18A工艺,并致力于将Intel 14A开发为新的代工节点。更具警示意义的是,陈立武上月曾警告,如果其最先进的14A制造工艺无法赢得主要客户,英特尔可能会退出该领域的竞争。这一表态直指英特尔代工业务的核心困境——缺乏足够的外部客户支持其巨额投资。分析人士认为,此举若成真,将对全球半导体行业造成冲击,并使美国在本土先进芯片制造领域失去台积电之外的关键替代选项。

表:英特尔当前面临的主要挑战与应对措施

| 挑战领域 | 具体表现 | 陈立武的应对措施 |

|---|---|---|

| 财务压力 | 代工业务持续亏损,AI领域表现不佳 | 大规模成本削减,裁员,剥离非核心业务 |

| 制造布局 | 全球工厂建设过度扩张,资金紧张 | 取消德国/波兰项目,放缓俄亥俄州进度 |

| 技术竞争 | 制程技术落后于台积电等竞争对手 | 聚焦18A和14A工艺,警告可能退出缺乏客户的领域 |

| 政府关系 | 依赖补贴但战略与政策导向存在摩擦 | 强调”美国制造”承诺,调整投资计划平衡各方需求 |

| 市场地位 | PC市场主导但移动和AI领域落后 | 尚未形成清晰战略,仍在探索转型方向 |

政府补贴依赖是英特尔面临的另一重矛盾。该公司已从《芯片与科学法案》获得近80亿美元补贴,用于建设包括俄亥俄州巨型工厂在内的制造网络6。然而,公司近期宣布将俄亥俄州工厂投产时间推迟至2030年代6,这一决定显然与政府提升本土产能的迫切需求不相符。Wolfe Research分析师认为,陈立武的削减策略可能与政策导向存在偏差6,这也部分解释了为何英特尔会成为政治关注的目标。

在如此复杂的转型背景下,领导层稳定显得尤为重要。正如伯恩斯坦研究公司分析师斯泰西·拉斯贡所言:”英特尔处境艰难,当他(陈立武)接受这份工作时,他们处于艰难的境地,这就是他接受这份工作的部分原因。而且,如果扭亏为盈,那将是一个艰巨的过程。”4若CEO在此时突然离职,无疑将严重打乱英特尔的复苏计划。陈立武的职业履历包括2008年临危受命拯救楷登电子(Cadence Design Systems),并在12年间推动该公司股价飙升3000%以上的业绩,这段经历使他成为领导英特尔转型的理想人选。

这场政治风波恰逢英特尔转型的关键时刻,反映出科技企业在国家战略与商业现实之间的艰难平衡。陈立武能否在平息政治风波的同时,成功引领这家老牌芯片巨头完成转型,将是未来几年全球半导体行业最值得关注的剧情之一。

政治与商业的博弈:美国半导体产业的政策困境

英特尔CEO风波绝非孤立事件,而是反映了美国半导体产业在政治与商业力量博弈中所处的复杂境地。特朗普政府对陈立武先施压后和解的态度变化,揭示了美国科技政策中的深层次矛盾与战略考量。那么,这一事件背后隐藏着怎样的政治逻辑?它又对美国半导体产业的未来发展意味着什么?

“美国优先”的政策导向构成了这场风波的大背景。特朗普政府明显对商界采取强硬态度,在半导体市场尤其如此7。就在英特尔事件同期,英伟达同意向联邦政府支付15%的分成,以换取出口管制许可,使其能够重新出售H20芯片。特朗普本人透露,他最初要求英伟达将销售额的20%作为分成,在CEO黄仁勋的谈判后才降至15%。这些案例共同显示,本届政府正积极运用政策杠杆,试图从科技巨头获取更多经济和政治利益。

对华技术竞争是另一关键因素。Cotton参议员对陈立武的质疑集中在其与中国企业的关联上,反映出美国政界对技术外流的高度敏感。信中特别指出,尽管相关美国投资限令(2024年10月底公布,2025年1月生效)要求陈立武撤资,但部分中国公司数据库信息显示其持股可能仍未完全剥离。这种担忧虽被陈立武称为”错误信息”,却深深植根于当前美国对华技术竞争的战略思维中。

值得玩味的是,特朗普干预企业人事的做法引发了广泛争议。路透社报道称,多名市场分析专家认为特朗普的言论开了美国总统插手私营企业运作很不好的先例。”政治”网站更在评论文章中指出,这是总统对不听话的美国学术界、政府机构、法律体系及媒体施压的延续,在此之前已有不少知名企业遭到过类似对待。文章担忧地表示,在目前的政治环境下,被盯上的企业恐怕只能低头,像苹果公司的库克或英伟达的黄仁勋那样展现出”服从性”。

种族主义暗流也不容忽视。陈立武事件中,一些特朗普支持者在社交媒体上对其名字进行种族主义式的侮辱,有人宣称美国怎么可以让一个”Lip-Bu Tan”来掌管如此重要的企业。还有人炒作阴谋论说,陈立武在美国多年却未取英文名,说明他不认同美国人身份。这些言论虽不代表官方立场,却反映出美国社会在技术民族主义抬头背景下的排外情绪。

表:英特尔事件反映的美国半导体产业政策困境

| 政策维度 | 当前趋势 | 对产业的影响 |

|---|---|---|

| “美国优先” | 政府强势要求企业配合政治议程 | 增加企业合规成本,可能扭曲商业决策 |

| 对华竞争 | 严格限制与中国技术关联 | 限制企业全球布局,影响人才流动与市场拓展 |

| 政府干预 | 直接插手企业人事与战略 | 破坏公司治理独立性,增加政治不确定性 |

| 补贴依赖 | 大规模产业政策扶持 | 形成政府-企业共生关系,可能降低市场效率 |

| 身份政治 | 针对亚裔高管的隐性歧视 | 损害美国对国际人才的吸引力,影响创新生态 |

产业政策的两难在这场风波中体现得淋漓尽致。一方面,美国政府通过《芯片与科学法案》等举措大力扶持本土半导体产业,英特尔作为”全美唯一投资先进逻辑工艺节点的企业”6自然成为关键棋子;另一方面,政府对受助企业施加的各种条件和干预又可能阻碍其商业决策的灵活性。英特尔缩减海外工厂计划、推迟俄亥俄州项目等决定,本质上是对市场现实的回应,却与政策期望产生了张力。

外资企业的对比更凸显了这一困境。在美设厂的外资半导体企业正持续加码投资。台积电今年3月宣布在原有650亿美元投资基础上追加1000亿美元,三星电子同样在扩大美国产能。这些企业都将获得《芯片法案》补贴,而该法案正成为特朗普政府施压本土企业的政策杠杆6。这种内外有别的待遇可能扭曲市场竞争,最终损害美国半导体产业的整体竞争力。

英特尔CEO风波最终以和解收场,但其所揭示的政治与商业博弈远未结束。在技术民族主义抬头、大国竞争加剧的背景下,美国半导体企业将不得不在国家战略与商业理性之间寻找微妙的平衡点。而如何构建既保障国家安全又不扼杀创新活力的产业政策体系,将是美国长期面临的重大挑战。

事件的深远影响与未来展望

特朗普对英特尔CEO从公开逼宫到握手言和的戏剧性转变,其影响远不止于一家公司的管理层稳定问题。这一事件将在多个层面产生涟漪效应,从企业治理到产业政策,从政治干预边界到跨国企业经营策略。那么,这场风波的余波将如何扩散?它对未来美国科技产业与政府关系又预示着什么?

企业治理与政治风险的重新评估将成为许多公司的当务之急。英特尔案例清晰地表明,在当今政治环境下,”每家公司距离陷入政治风暴,都只有一个Truth Social帖子的距离。”1这迫使企业必须将政治风险管理纳入核心治理框架。一方面,公司需要建立更完善的政治风险评估和预警机制;另一方面,董事会也需要考虑高管团队应对政治危机的能力。正如伯恩斯坦分析师指出的,相较于其他科技巨头,陈立武与特朗普政府缺乏足够的私人交情,这可能加剧了当前的信任危机。未来,企业或更加重视建立与政治决策层的沟通渠道和关系网络。

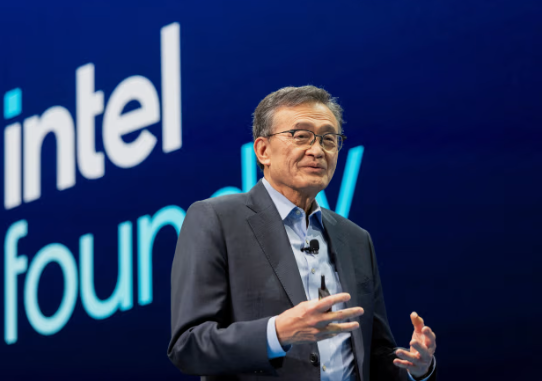

跨国高管的身份挑战问题也因此事件更加凸显。陈立武出生于马来西亚,在新加坡长大,后移居美国并获得麻省理工学院硕士学位39。这种跨国背景在全球化时代本是优势,但在民族主义抬头的今天却可能成为负担。尤其值得注意的是,陈立武是英特尔历史上首位华人CEO4,这一身份在美中科技竞争的背景下更加敏感。尽管他在美国生活了四十年1,但仍无法避免被质疑对国家忠诚度。这一现象不仅影响个人职业生涯,更可能对美国吸引和留住国际顶尖人才产生深远负面影响。

半导体产业格局可能因此事件而加速演变。英特尔作为美国半导体制造业的”国家队”,其战略动向牵动整个行业神经。陈立武警告可能退出缺乏客户支持的先进制程竞争,若成真将重塑全球半导体制造格局。一方面,这可能导致美国在先进制程领域更加依赖台积电等外资企业;另一方面,也可能为三星、英特尔等竞争对手创造市场机会。美国政府如何平衡对英特尔的支持与压力,将直接影响未来几年半导体产业的全球布局。